DIYで木材を扱うとき、多くの人が手にする「木工用ボンド」。ところが「思ったよりくっつかない」「接着が弱い」「すぐに取れてしまった」と失敗をした経験がある人もいるのではないでしょうか。

実は、木工用ボンドは正しい使い方をすれば、釘よりも強力に固定する力を発揮します。どれくらいかと言うと、スマホくらいの大きさの木片を壁にくっつければ大の大人がぶら下がれます。

私の知っている大工さんは半分冗談で「釘は仮止めの道具でボンドが固定している」とまで言っていました。ただし、使い方が間違っていると簡単に取れてしまうので注意が必要。

接着が弱いと感じる原因の多くは、ボンドそのものではなく「使い方」「環境」「素材の組み合わせ」が間違っている場合がほとんど。

この記事では、DIY初心者がやりがちな木工用ボンドの失敗原因とその対策、そして正しい強度を実現するためのポイントをわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

木工用ボンドが“弱い”と感じる原因とは?

木工用ボンドの接着力が十分に発揮されないのには、いくつかの明確な理由があります。よくある失敗の原因を5つ見ていきましょう。

接着面の前処理不足

木材の接着面にホコリや油分、水分が残っていると、ボンドが木材にしっかりと密着せず、接着強度が大幅に落ちてしまいます。

特に、古材や一度塗装された木材の表面には、目に見えない汚れや古い塗膜が付着していることがあります。このような場合は、接着前にサンドペーパーで軽く研磨し、硬く絞った布で拭き上げるなどの前処理が必要なので注意しましょう。

ボンドの量や方法が適切でない

接着力を最大限に引き出すには、ボンドを「伸ばすこと」が基本です。

量が少なすぎると接着面積が不足してしまい、強度が出ません。むしろはみ出るくらいで丁度良いと言う大工さんも居ます。わざとはみ出させてはみ出た部分を拭いていました。

圧着・固定が不十分

木工用ボンドは、圧力をかけて貼り合わせることで最大の強度を発揮します。というより、圧力をかけないとほとんど効果がないくらいのイメージを持っておきましょう。

木工用ボンドが簡単に取れてしまう原因の9割はコレが原因と言っても過言ではないくらいによくあるミスです。

ただ手で押さえるだけでは不十分。クランプ(万力)や重石を使って、接着面全体に均等な圧力がかかるようにしっかりと固定しましょう。大工さんがよく使うクランプはこんなもの。

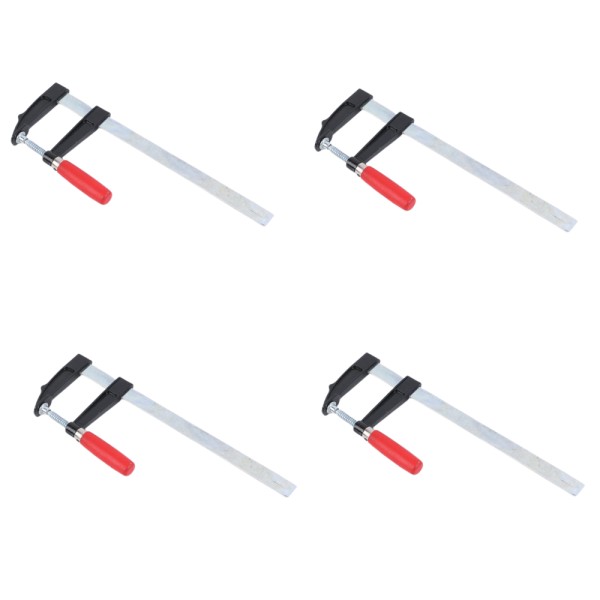

私は昔ながらのクランプも好きなので、こっちも使ってます。赤い部分をクルクル回すと伸び縮みするタイプ。

可能なら24時間はそのままにしておきたいところ。この「圧力をかけたまま固定する」という部分が木工用ボンドの使い方でもっとも大事です。

乾燥・養生時間が短すぎる

ボンドの表面が乾いて透明に見えても、内部まで完全に硬化しているとは限りません。この段階で動かしてしまうと、接着不良の原因となるので注意。

木工用ボンドは水分が蒸発することで硬化するため、内部までしっかり乾かすための「養生(ようじょう)時間」が非常に重要です。

使用環境・用途が合っていない

一般的な木工用ボンド(酢酸ビニル樹脂系)は、水分や湿気に弱いという性質があります。みなさんが想像する木工用のボンドと言えばこれでしょう。

この木工用ボンドは、屋外や浴室・キッチンといった水がかかる場所・湿気が多い場所での使用には不向きです。

また、常に大きな力がかかる構造部分には、より高い強度を持つ専用の接着剤を選ぶなど、用途に応じた使い分けをすることもポイント。

木工用ボンドの接着力が弱いと感じやすいケース

- 棚板や家具など「荷重がかかる部分」: 本棚の棚板や椅子の脚など、常に重みがかかる場所では、接着面にかかるせん断応力(ずれようとする力)が大きくなり、剥がれやすくなります。金具を使うなど、ボンド以外のものも使って強度を補強しましょう。

- 屋外・浴室などの「湿気が多い環境」: 水分や湿気は一般的な木工用ボンドの接着力を低下させます。水気が多い場所では専用の接着剤を選びましょう。

- 木口(こぐち)や合板など「接着面積が小さい・吸い込みが多い素材」: 木の繊維を断ち切った面である木口は、ボンドを吸い込みやすく、十分な接着層が形成されにくいので注意。合板の側面も同様です。

- 一度剥がして再接着するなど「接着面が荒れているケース」: 一度接着して剥がした面には、古いボンドが残っていたり、木材の表面が荒れていたりするため、そのまま再接着しても強度が落ちるので注意しましょう。

正しく使えば釘より強い!木工用ボンドの正しい使い方

基本的な使い方をマスターすれば、接着強度は飛躍的に向上します。覚えておくべきポイントは以下の5つ。

接着面をきれいにする

乾いた布や、硬く絞った濡れ布巾で削りカスやホコリ、油分をきれいに拭き取ります。拭き取れない汚れがある場合はサンドペーパーでちょっと削っても良いかも。

ボンドを適量塗る

接着したい面に、ボンドを塗ります。強度を重視するなら、はみ出るくらいに塗ってクランプで圧着して、はみ出た部分を拭き取るくらいでもOK。

ただしはみ出るほど塗った状態で圧着しないとこれもまた強度が出ないので注意。

しっかり貼り合わせて圧着

ボンドを塗ったらすぐに貼り合わせ、クランプや重石を使ってしっかりと圧着します。このとき、ずれないように注意し、接着面全体に均等に力がかかるように調整するのがポイント。可能なら丸一日置きましょう。

時間をかけて乾燥・養生

製品によって異なりますが、一般的な目安として初期固定には1時間、完全な硬化には24時間以上が必要です。この間は、クランプを外したり、作品を動かしたりしないようにしましょう。

必要に応じて補強する

構造的に大きな負荷がかかる部分には、ボンドでの接着に加えて、ビス(ネジ)や木ダボ(木製の棒)、金具を併用することで、圧倒的な強度を確保できます。不安なら使いましょう。

まとめ

「木工用ボンドが弱い」と感じるケースのほとんどは、製品の性能ではなく「使い方」や「作業環境」に原因があります。というか、ほぼほぼ「圧着する」という工程をしなかったケースです。

少々言いすぎかもしれませんが「木工用ボンドは圧着しないと効果がほとんどない」と覚えてもらっても大丈夫なくらい。

DIY初心者の方は、まず「正しい使い方(主に圧着)」と「十分な養生時間」を徹底することを意識してみてください。